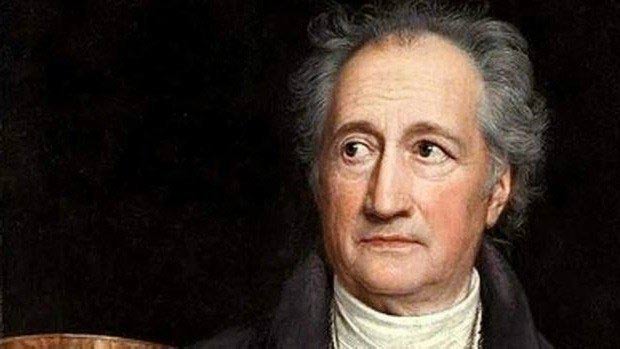

Es El Fausto de Goethe crisol y culminación de una vasta profusión de leyendas de diversas tradiciones literarias que hunden sus raíces en los textos bíblicos y clásicos y que plantea, según opinión de Schiller, el drama profundo de la naturaleza del hombre en su malogrado intento de aunar sus ansias de absoluto con sus limitaciones físicas, de conciliar, en suma, sus dos “naturalezas”, la divina y la humana. A Goethe le obsesionó durante muchos años la creación de esta obra a la que dedicó no pocos esfuerzos, desde su primera formulación en una especie de “protofausto” (Urfaust), hasta su sistematización definitiva en forma de drama simbólico de una complejidad sin parangón en la dramaturgia occidental y sólo comparable a El paraíso perdido, de Milton o a La divina comedia de Dante.

A medio camino entre los misterios y las alegorizaciones medievales y el auto sacramental barroco, la obra de Goethe recrea la historia del doctor Fausto, un anciano que se ha hecho viejo entre los libros, que ha dedicado su vida al estudio y al cultivo de la inteligencia y que cuando se acerca al final de sus días descubre la insuficiencia de sus saberes y lo vano de su esfuerzo. Descontento y frustrado, a fin de penetrar en los enigmas que la ciencia no explica, se entrega a la magia y hace un pacto con el diablo, al que vende su alma a cambio de que éste le ayude a descubrir la clave de los misterios más insondables del Universo.

La obra comienza y termina en el cielo. La escena inicial, inspirada quizá en el libro de Job (la historia del varón justo y santo que en medio de las calamidades que padece es puesto a prueba por el diablo), narra una apuesta: Satán reta al Altísimo a que, si le da permiso, atraerá “a sus caminos” a Fausto, uno de sus mejores siervos. El final, como he dicho se desarrolla también en el cielo: tras la muerte de Fausto, cuando su alma se separa del cuerpo los ángeles consiguen arrebatársela al diablo y ascenderla al reino celestial en un final apoteósico. En ese largo periplo -ha dicho algún crítico-, la obra abarca toda la amplitud de la tierra, la hondura del submundo y se va nutriendo de la infinidad de mitos y leyendas que el hombre ha ido acumulando a lo largo de su existencia; algunas de origen más cercano a la cultura germánica y otras, como hemos indicado arriba de origen bíblico o del clasicismo grecolatino. Y todo ello salpimentado por el agudo bisturí de la sátira de costumbres y personajes de la época y servido por unos diálogos prodigiosos llenos de humor, ironía o sarcasmo en los que las bellaquerías de Mefistófeles ponen a prueba la paciencia de ese niño grande y caprichoso en que a veces se manifiesta la polimorfa y personalidad de Fausto.

Pasajes de gran densidad filosófica en los que Fausto muestran la eterna lucha del hombre por igualarse a los dioses -“Eritis sicut Deus” (seréis como dioses), es ya desde el Génesis la falaz promesa con la que la serpiente tienta a Adán y Eva para que coman de la fruta prohibida-, u otros en los que alude al poder de seducción del mal, a la ilusión de la felicidad o a la frustración perpetua de la imposibilidad de la trascendencia, alternan con vívidas descripciones de los diversos ambientes por los que Mefistófeles conduce a Fausto para satisfacer su curiosidad sobre el comportamiento de los hombres o sobre las manifestaciones del mundo natural; desde los ambientes tabernarios (la bodega de Auerbach, en Leipzig) a la cocina de la bruja, donde Fausto va en busca del elixir de la eterna juventud (descrita a partir de motivos de las pinturas de Breughel); desde las fiestas populares o la suntuosidad y boato de los salones palaciegos de la corte del emperador Maximiliano hasta evocadoras descripciones de entornos agrestes donde la Naturaleza se expresa con toda su grandiosidad y esplendor, pasando por las fastuosas recreaciones de lugares míticos, legendarios, o fruto de sus fantasías y ensoñaciones que nutren toda la segunda parte de la obra..

No me resisto a citar aquí a título de ejemplo -para muestra vale un botón- un pasaje del inicio de la segunda parte (Acto I, Escena I). Tras la tragedia con la que termina la parte primera, Fausto se entrega a una noche de placentero sueño, mecido por los cantos de Ariel, espíritu del aire. Al despertar lo encontramos anonadado en la profunda percepción de la naturaleza que le rodea y que le anima a seguir adelante en su incansable búsqueda de lo absoluto. Así se expresa Fausto:

“Vuelven a latir los pulsos de la vida, para saludar dulcemente al etéreo crepúsculo. También esta noche, ¡oh tierra! permaneciste firme y ahora respiras a mis pies con nuevo aliento; con placer empiezas ya a rodearme y conmueves y agitas una resolución vigorosa de luchar sin descanso por una altísima existencia. Ya el fulgor matutino envuelve el mundo y vibran los mil ruidos del bosque; fuera y dentro del valle extiéndese una brumosa faja, pero la claridad de los cielos baja hasta lo profundo (…) ¡Mira allá arriba! Las gigantescas cumbres de las montañas anuncian ya la más festiva hora; gozan ellas temprano de la luz sempiterna, que luego, más tarde, vuélvese hacia nosotros. (…)

Dos partes conforman esta magna y ambiciosa creación dramática (“poema dialogado”, para muchos de sus críticos). La primera, la más “terrenal” si puede decirse así, tiene lugar en un espacio-tiempo definido; es la más conocida y también la más trágica. Tras un intento de suicidio, interrumpido por las campanas de aldea llamando a la celebración de la Pascua, Fausto entra en contacto con Mefistófeles con el que establece el pacto al que ya hemos aludido, en virtud del cual le acompaña por distintos lugares hasta que traba conocimiento con Margarita. Esta relación amorosa, magistral recreación del tema folclórico de la joven campesina deshonrada, constituye el núcleo argumental de esta primera parte: el cortejo, el enamoramiento y embarazo hasta el final desastrado con el que concluye.

El largo monólogo de la escena primera ya marca el carácter, situación y aspiraciones de Fausto:

“Ya he estudiado a fondo filosofía, leyes, medicina, y por desgracia también, teología, con ardoroso esfuerzo (…) Me llaman maestro y hasta doctor, … y veo que no podemos saber nada. No me quitan el sueño escrúpulos ni dudas y no tengo miedo ni al infierno ni al diablo …, pero, en cambio ha huido de mí toda alegría, no me imagino saber nada a derechas, no me hago la ilusión de enseñar nada, ni de mejorar , ni de convertir a los hombres. Tampoco tengo dinero, ni honor y lustre mundanos. (…) Por eso me he consagrado a la magia a ver si por la fuerza y el verbo del espíritu se me puede revelar más de un misterio (…) ¡Oh!, si por última vez tú, ¡oh luna llena”, alumbrases esta tortura mía que tantas madrugadas me tuvo develado ante este atril (…) si vagar pudiera yo por cumbres de montañas, bañado en tu dilecta lumbre, gravitar en torno a los alpestres antros en compañía de los espíritus …

Y a renglón seguido su permanente queja y anhelo sensual:

“¿Cómo te he de aprehender, Naturaleza infinita? ¿Cómo a vosotros ¡oh pechos!…? ¿a vosotros, venero de toda la vida, de los que cuelgan cielo y tierra, a los cuales el mustio pecho tiende? … ¿Brotáis, abreváis, y habré yo de anhelar tan en vano?

Y de nuevo -y no será la última vez-, en esa misma escena primera, en plática con su discípulo y amigo Wagner, con palabras cargadas de despecho y emoción poética:

“Misteriosa, a la liviana luz, no se deja la Naturaleza arrebatar su velo, y a lo que a tu espíritu no se quiere revelar, no podrás quitárselo a la fuerza con palancas ni industria”.

Y finalmente, presa de exaltación:

“¡Esa alta vida, deleite de dioses! Y tú, todavía un gusano, ¿la puedes merecer?

A lo cual se contesta a sí mismo, con lo que es toda una declaración de intenciones:

“Sí; bastará que le vuelvas decidido la espalda al sol de la tierra. ¡Atrévete a trasponer las puertas, ante las cuales todos de buen grado, deslizándose, pasan de largo”.

Pero demos un salto en el devenir de los acontecimientos. Y vemos, tras un encuentro pintoresco, a Mefistófeles dispuesto a ser guía y compañero de Fausto (“y si te agrada seré incluso tu criado y escudero”); y el pacto firmado con sangre, y el pago acordado a cambio de sus servicios y la visita a la cocina de la bruja y la ingesta del elixir que le transformará en un apuesto mancebo dispuesto a “sumergirse en las honduras de la sensualidad donde se apacigüen sus ardorosas pasiones”. Lo que nos lleva de rondón al primer encuentro, en plena noche, con Margarita, cuando esta viene de confesar sus pecados. Encuentro éste, como los siguientes, donde la veta lírica del verbo de Goethe adquiere las más altas cotas de la tonalidad romántica. En este tenor se expresa el enamoradizo Fausto en la escena VIII, mientras espera en los aposentos de la joven Margarita para su primer encuentro a solas con ella:

“¡Bienvenida seas dulce penumbra que este sagrario envuelves! ¡Coge mi corazón, dulce pena amorosa, que del rocío de la esperanza vives languideciendo! ¡Cómo respira todo en derredor un sentimiento de paz y de íntima alegría! …”

Llegados a este punto no queda más remedio que remitiros al texto original para saborear en plenitud el goce que depara la lectura de estos pasajes, incluido el interludio del aquelarre sabático de la noche de Walpurgis, donde Fausto se deja arrastrar por el vértigo y el desenfreno de la pasión, y en fin, las sobrecogedoras escenas en que se relata el final aciago y terrible de la desventurada Margarita horrorizada ante la presencia del maligno y perturbada por el peso de la culpa de su horrendo crimen.

* * * *

Vayamos ahora, bien que sucintamente, a la segunda parte de la pieza, más oscura y preñada de reflexiones filosóficas que hacen difícil su comprensión cabal. En todo caso, representa un cambio de la valoración del mundo para Fausto. Tras la experiencia de la muerte, ya superado el amor por Margarita, ha descubierto un nuevo deseo de poder. Asimismo, aparece como destinado a una nueva vida más alta, de más alto rango. Hay como un intento de superación de lo efímero, un “ensanchamiento” del espacio y del tiempo extendiéndolos más allá de los estrechos límites de la vida del hombre. De ahí que los primeros compases de esta segunda parte tengan como entorno la corte del Emperador y luego, un salto cualitativo, le llevará a medirse con los mismísimos héroes cantados en las epopeyas de la Grecia clásica.

Toda esta parte tiene un fuerte contenido alegórico y simbólico y muchos pasajes están codificados en un lenguaje de una imaginería exuberante, por ejemplo la escena III (del acto primero), donde Goethe rememora sus propias experiencias en las fiestas galantes de la corte de Weimar que embellece con sus recuerdos del Carnaval Romano. Cortesanos disfrazados de la más extraña y variopinta guisa, con el “Heraldo” a la cabeza, participan en una gran mascarada. Figuras alegóricas, como “La Astucia”, “La Ambición”, “El Temor” o “La Esperanza” rivalizan en donosura y buen juicio con “Las tres Gracias”, “Las Parcas”, Sátiros, Ninfas, Elfos y un nutrido tropel de criaturas fantásticas mientras participan en interminables diatribas -que nos recuerdan las cortes de amor provenzales- acerca de las virtudes y los defectos del hombre, de sus creencias o de sus afectos. No falta en esta liza “La Poesía”, personificada en la figura de “El Chico de la carroza” tirada por cuatro briosos corceles, de la que se apea Fausto, escondido bajo la máscara de Plutón, que viene a erigirse en maestro de ceremonias del prodigio final para divertir al Emperador y ganarse su beneplácito. Y éste no es otro que el hacer presentes, inmediatamente, a las figuras de Helena y Paris, que son a juicio del gran Maximiliano “el dechado así de los hombres como de las mujeres”.

Esta visión de Elena, cuya presencia como mera “aparición” deja a Fausto anonadado y presa del asombro, no basta a nuestro héroe, que ahora ya se cree revestido de todo el poder de la magia y capaz de mayores empeños. Así que se embarca en un “viaje” a la Grecia de la antigüedad par encontrarse y gozar de lo que considera como el “verdadero manantial de la belleza”. A ello dedica Goethe gran parte de los actos II y III, representándose Fausto llegar, a lomos del centauro Quirón, a las puertas de la misma Ilión para rescatar a Helena de la ira desatada de Menelao, con ayuda -y ello representa una llamativa novedad del argumento-, de las tribus de los pueblos germánicos establecidas en la frontera norte de la Hélade. Destacamos, por la relevancia que tendrá para la historia futura en la genealogía y orígenes del nacionalismo alemán, este intento deliberado de Goethe de vincular a su pueblo con las aguerridas tribus bárbaras del Medioevo que se midieron -salvando el anacronismo- con los mismísimos guerreros del sitio de Troya, y en cuyos escudos campeaban los mismos emblemas de los héroes mitológicos.

Exhorta así Forkias a Helena, para que huya a refugiarse tras la frontera norte:

“Donde se ha afincado un señor, miembro de una raza audaz oriunda de la noche cimeriana (región de los Cimbrios), labrándose sólidos castillos de los que ha bajado a saquear tierras y gentes.”

Y preguntado por Helena acerca de la personalidad de su morador, contesta:

“Hombre es despierto, alegre, bien formado y discreto, cual entre los griegos no abundan. Tildan éstos a su pueblo de bárbaro; pero yo opino que no habría entre ellos ninguno capaz de mostrarse tan cruel y canibalesco como muchos de esos héroes se portaron en el sitio de Troya…”

Y añade, para que no quede duda:

“Ya lucía Ayax en su escudo serpientes enroscadas (…), los Siete de Tebas llevaban también en sus escudos grabados emblemas sumamente simbólicos. Veíase la luna, las estrellas en nocturno cielo, así como también diosas, héroes y caudillos (…). Pues emblemas así luce también nuestro tropel de héroes, que datan de sus remotos abuelos y brillan con cromático lustre”.

Respecto del encuentro que, por fin, mantiene Fausto con Helena, dentro de los muros de esta pétrea fortaleza, está fuera de toda ponderación. Goethe despliega toda su potencia de fuego y su fastuosa imaginería para describir esa Arcadia feliz en la que Fausto culminará por fin su deseo de hacer suya a la reina de belleza sublime.

De esta experiencia, que incluye el trágico final que el destino tiene reservado a Euforión, vástago nacido de la coyunda de nuestro héroe con Elena, y la pérdida finalmente de ésta que sigue la estela de su hijo hasta las profundidades del Hades, sale Fausto trasformado en otro hombre; es el inicio del acto IV, y desde las solitarias cumbres de la montaña en la que las nubes lo han depositado, de vuelta de sus aventuras en Esparta, contempla nuestro héroe todas sus anteriores experiencias y lucha por elevarse a una esfera aún más alta, para desde allí comprender mejor la vida y colaborar con ella. ¿Cómo? En un giro inesperado de los acontecimientos, sobre cuyo sentido exacto los exégetas de la obra no han terminado de ponerse de acuerdo, Goethe “devuelve” a Fausto a la corte del emperador para que allí recree sus dotes de guerrero y estadista (!).

Poco a poco, en fin, igual que Don Quijote recobra la cordura en el lecho de muerte, Fausto va dudando de su proceder y emancipándose de la magia. En la escena V del último acto, donde ya se intuye el final de la obra, ante la presencia de las cuatro “mujeres encanecidas” (la Escasez, la Culpa, la Necesidad y la Zozobra) que preludian la muerte, Fausto expresa su deseo:

“… Si pudiera apartar de mi camino a la magia, olvidarme por completo de todas sus fórmulas de sortilegio; si pudiera mostrarme ante ti, ¡oh Naturaleza!, como un hombre y nada más, cierto que valdría la pena ser un hombre … Eso era yo antes de que lo buscara en la sobra y con impía palabra me maldijese a mí mismo y al mundo (…)

Para lamentarse, a renglón seguido:

“No hice otra cosa que ambicionar y hacer cosas y volver a desear, y así con fuerza consumí mi imperiosa vida”.

Y terminar lanzando este aviso a navegantes:

“… ¿Qué necesidad tiene (el hombre) de andar rondando lo eterno? Déjase coger aquello que conoce. Camine, pues, a lo largo de su día terrenal; siga su camino sin preocuparse de arrumacos de spíritus; que al avanzar encontrará tormento y dicha, sin sentirse ni por un sólo instante satisfecho.”

Sabio consejo con el que ponemos punto y final a una ya demasiado extensa glosa de la obra, a unas apreciaciones y comentarios que -somos conscientes-, apenas escarban unos centímetros en el espesor conceptual, teológico y filosófico de esta magna creación literaria, que la crítica unánimemente ha considerado como la imperecedera plasmación del drama del hombre en trágico conflicto con su limitado destino; la tragedia del pobre mortal insatisfecho y ansioso de saber que presa de su soberbia intelectual y por penetrar los enigmas que la ciencia no explica se entrega a al ocultismo y la magia y abandonando toda racionalidad no duda en pactar con los espíritus infernales.

A modo de conclusión, y eso nos permitiría conectar a nuestro héroe romántico con la realidad histórica más reciente, cabría consignar estas dos consideraciones. La primera que aunque Fausto no consigue culminar totalmente su obra, dejo el camino preparado -como escribe Cansinos Assens– para el superhombre nietzschiano, que tanto habría de contar en la conformación de la ideología nacionalsocialista, de consecuencias tan devastadoras. La segunda, en el orden de lo más inmediato, tiene que ver con ese abandono de la racionalidad a la que aludíamos arriba -que uno estaría tentado de relacionar con muchos comportamientos de nuestras élites políticas e intelectuales en la actualidad-, y sobre los peligros que representa desviar la “carga de la prueba” hacia el universo de los sentimientos y de las emociones en la búsqueda de la verdad; los peligros del subjetivismo, en suma, que denunciaba ya el filósofo de la ciencia Karl Popper (admirador de Goethe, por cierto). Como indica acertadamente Axel Kaiser en su reciente libro La neoinquisición, una de las más importantes lecciones que pueden extraerse de la lectura de Fausto es “que la naturaleza del pensar implica un compromiso con los hechos, con la idea de verdad y la razón como el instrumento para descubrirla o, al menos, para acercarse a ella.” Pues eso.

Gordon Craig, 12-XII-2020.

NOTA. Todas las citas están extraídas de la versión de Fausto incluida en el volumen III de las obras completas de Johan W. Goethe en la edición de Rafael Cansinos Assens para la Editorial Aguilar, Madrid, 1958.

El Heraldo del Henares

El Heraldo del Henares